建築素材のこれからを語る 〜 公共性、ものづくり、そして次の50年へ 〜

建築は社会の要請とともに、その役割や価値を更新し続けてきました。高度成長期の大量供給から、意匠性や個性の追求へ。さらに近年では、SDGsやカーボンニュートラルを背景に、建築の持続可能性や長期的な価値があらためて問われています。

こうした変化の中で、設計思想やデザインだけでなく、「どの素材を、どのような考え方で選ぶのか」という判断は、建築の寿命や維持管理、さらには公共性や社会的評価にも大きく影響する重要なテーマとなっています。

本対談では、長年にわたり建築の第一線で実践を重ねてきた建築家・遠藤克彦氏と、当社会長・櫻井正幸が、素材選定を起点に、合意形成のあり方や、ものづくりの現場で得られる知見について語り合いました。

×

外装材料が語る時代の変遷と設計の新しい視点

遠藤:私の設計において外装だけを単独で決めるということはありません。よく「インテグレーション(統合)」と呼びますが、意匠デザインや計画を考えるとき、構造や設備も同時に決まっていくという、有機的なつながりに強い関心があるからです。

そのため「この表現をしたいから、この素材を選ぶ」という発想はあまりなくて、「こういう空間を実現するなら、必然的にこの素材が選ばれるはずだ」と考えています。素材の選定は決め打ちではなく、空間全体を見据えながら可能性を探るプロセスです。その中で「こうあるべきだ」と考えを深め、どう統合されて空間が立ち上がるかを重視しています。設計段階は常に不安定ですが、その揺れの中からこそ新しい建築が生まれるのだと感じています。

櫻井:私もこの仕事に40年ほど携わってきましたが、最初の頃は「この図面にこの仕様があるので見積もってください」といった依頼が大半でした。機能や安全性が議論の中心で、当時は鉄骨にまだ余力があり、私がガラスメーカー時代に提案していたガラス繊維によるコンクリートの軽量化といったアイデアも、コストが高いという理由で採用されないことが多く、「軽さのアドバンテージ」が軽視されがちでしたね。

遠藤:その傾向は今も残っているかもしれませんね。

櫻井:そうかもしれません。ただ20年ほど前から、状況は少しずつ変わってきました。耐候性や止水性、耐火性といった性能議論中心の時代から、「形の面白さ」や「意匠としての価値」が重視される時代にシフトしていったのを肌で感じています。

遠藤:2000年以降は特にそうですね。素材や技術が急に進歩したというよりも、社会が建築に求める機能そのものが厳しくなった時期だったと思います。外装も「外と中を仕切る」役割だけでなく、別の機能を持たせるべきだという発想が広がり始めた時代でしたね。

エンドユーザーの利益のために素材の価値を正しく伝えていく

遠藤:現代の公共建築には、やや閉塞感を感じています。私の仕事の8割は公共建築ですが、建築家の個性やクリエイティビティが前に出ると、「公共性と矛盾するのでは」とすぐに反発が起きる。社会が懐の狭い状態になっているのを実感しています。

だからこそ、建築における創造や素材の可能性にもっとリスペクトを持ち、関係者同士が納得できるように丁寧に説明し合う仕組みが必要だと思うんです。

実際、ある庁舎のプロジェクトでは、当初は厳しい予算条件から外装はコスト優先にならざるを得ませんでした。そこで私が委員会に出て、素材ごとの耐候性や維持管理費を丁寧に説明し、少しの予算上乗せで耐候性の高い外装材に切り替えることができました。

やはり建築家が合意形成の場に出て、仕様や素材の意義を言葉にすることは必要だと思います。短期的なコストだけでなく、10年、20年、50年というスパンでの総コストや公共的価値を共有できれば、市民にとっても大きな利益になるからです。

櫻井:私も40年近く前にヨーロッパの学会で大きな衝撃を受けました。スイスの研究者に「耐用年数を決めなければ部材設計はできないだろう」と指摘されたんです。

「60年耐用と100年、あるいは10年しか想定しない建築で使われる部材は、厚みも減耗も、素材の選び方もすべて違うはずだ。それなのに君たちは何を根拠に決めているのか」と問われ、当時は「仕様書通りにやっています」としか言えず、それを厳しく問い直されたのをよく覚えています。今では日本でも「60年耐用」「100年耐用」といった考え方が公共建築に導入され始めました。だからこそ100年間にかかるコストを試算し、メンテナンスサイクルを設計に組み込んでいかなければ、結果として想定外の負担が生じてしまう可能性があります。

遠藤:まったくその通りです。公共建築の設計において「将来をどれだけ見据え、メンテナンス費用をどう行政の予算に組み込むか」は、本来きわめて重要なテーマなのに、実際には十分に議論されていないと感じています。 発注・受注という枠組みを超えて、一つのテーマを深く掘り下げながら共有していくこと。そうした対話の積み重ねが、結果としてお互いが本質に近づくために必要なのかもしれません。

発想の枠を広げる ― 共創拠点としてのモノづくりセンター

櫻井:建築が長く存在するためには、仕様や素材だけでなく、「どう作るか」という姿勢が問われます。だから私は必ず設計者に「この仕様は本来どんな意図なのですか」と尋ねるようにしてきました。その思いや夢に少しでも近づければ信頼が生まれ、次のプロジェクトにもつながる。だからこそ「聞く力」を大切にしています。

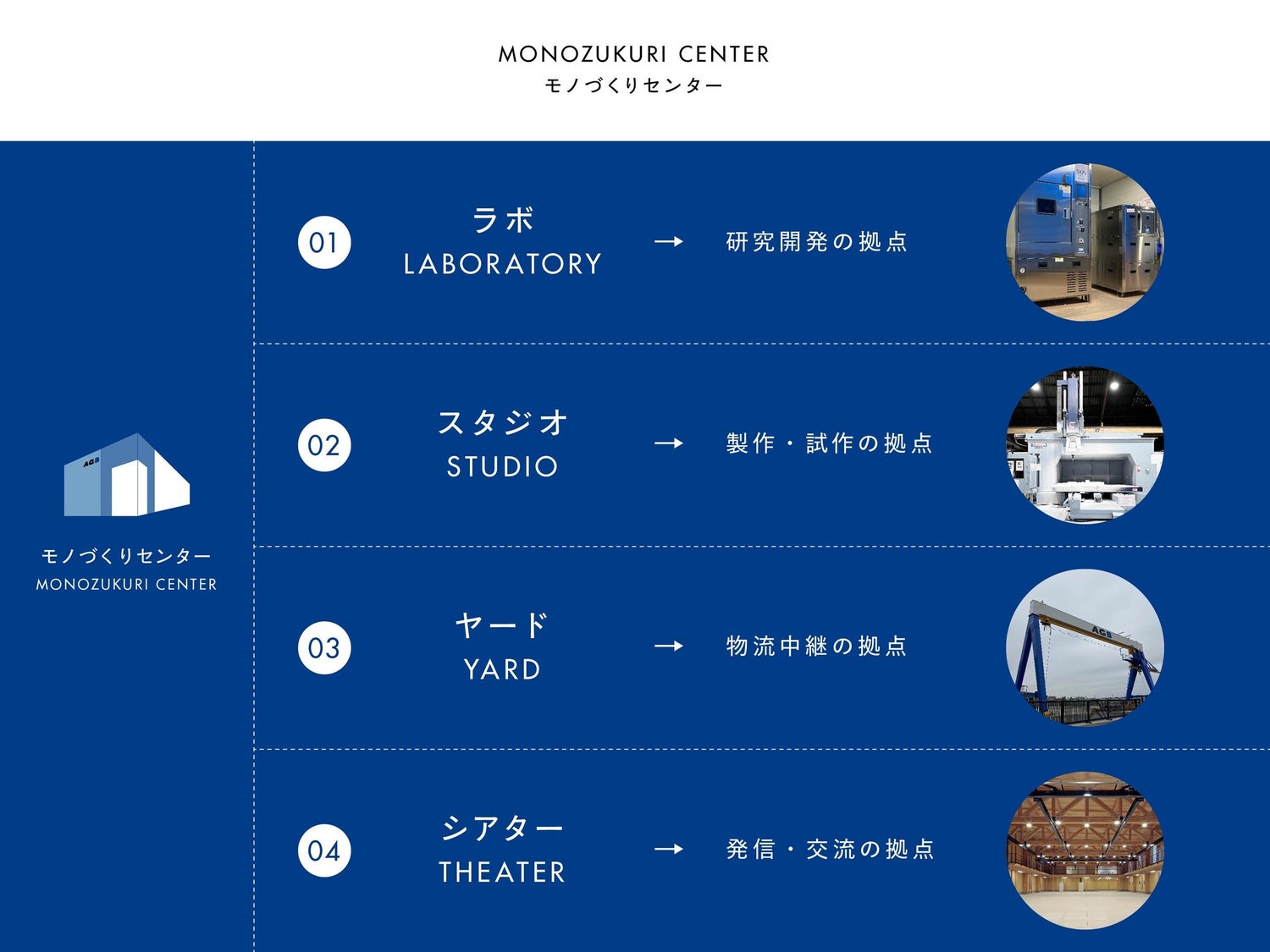

そうした考えの延長として、試作や対話を重ねられる場が必要だと考えました。それが“モノづくりセンター”です。例えば、モックアップを作ると必ず新しい発見があります。モックアップは完成形の確認ではなく、違いに気づき発想を広げる場だと思っています。そこから「これが本来やりたかったことだ」と原点に立ち返ったり、新しい加工技術の可能性を探るきっかけにもなる。実際、GRC(耐アルカリ性ガラス繊維で補強したセメント製品:Glass fiber Reinforced Cement)から始まった相談が最終的にアルミキャストへと発展したこともありました。

遠藤:確かにそうですね。実際に手を動かす過程で初めて気づけることは多いです。建築は他の工業製品に比べて格段に厳しい環境にさらされます。だからこそ、素材や技術は「外に放り出しても保証できるもの」でなければならない。その積み重ねが、新しい風景を支えるテクノロジーになっていくのだと思います。

櫻井:仕上げの素材感についてお聞きしたいのですが。色はある程度イメージがあるとしても、その「質感」はどの段階で決まるのでしょうか?

遠藤:素材感も、設計の他の要素と同時に流れるように決まっていきますね。「ツルっとした感じがいい」「ザラッとした感じがいい」といった感覚はありますが、単独で決めるというより、全体の流れの中で定まっていくものです。

櫻井:デザイナーの方は「現物を見ないとわからない」と言いますが、大きなサンプルを都度運ぶのは大変です。だから初期段階で“モノづくりセンター”に来てもらい、その場で議論します。そこには多様なサンプルがあり、「これはどうだろう」「この中にないものは作れないか」と議論ができる。早い段階で対話できれば、その後の展開も非常にスムーズになります。

遠藤:なるほど。ただ、サンプルというのは往々にして「過去の事例」に基づいているのも事実。新しいアプローチにどう挑んでいくかが、大きな課題だと思いますね。

櫻井:その点、モノづくりセンターに置いているのは過去の事例ではなく、自分たちが面白がって作った試作品です。失敗作も含めて「こんなのがあったら面白い」という発想から新しいヒントが生まれると考えています。

東京大学生産技術研究所アニヴァーサリーホールに見るGRCという素材

櫻井:この時はどうしてGRCを採用したのですか。普通ならアルミのルーバーで考える人が大半でしょうね。

東京大学生産技術研究所アニヴァーサリーホール

設計:今井公太郎+遠藤克彦+東京大学キャンパス計画室・同施設部

🄫上田 宏 Hiroshi Ueda

遠藤:決定的だったのは「軽さ」です。軽量でありながら表現力を得られる。さらに下地を組まずにガラスと直接組み合わせられる点が大きかった。今回はリノベーション案件で、既存のコンクリート建物に対して仕上げを施さなければならなかったのですが、古い部分は刷毛塗りの湿式仕上げしか選べませんでした。そこで、新築部分には現代的なGRCを用い、古い仕上げとの対比で成立させるという発想に至ったんです。

櫻井:確かに。仕上げてしまえば同じに見えると思う人もいますが、人の目はそう単純ではない。アルミならどうしても軽やかすぎる印象になってしまったでしょうね。

遠藤:そうなんです。だからあえてGRCには刷毛目を残して手仕事感を強調しました。本来なら隠すはずの跡を意図的に残すことで、素材感や時代性を表現しようとしたんです。

🄫上田 宏 Hiroshi Ueda

櫻井:つまり、全体の文脈から必然的に導かれた選択だったわけですね。

遠藤:ええ。「歴史を追う」という姿勢で、古いものは古いままに、新しい部分は現代的に表す。そのバランスを徹底的に議論しました。その結果、経年変化を風合いとして取り込み、時間を味方にできる空間が生まれたんです。経年劣化が目立つのではなく、むしろ時間が価値を増していく。そこがGRCの強みだと思います。

櫻井:GRCをサッシのように使った例はほとんどありませんよね。今回のホールはほぼ初めての試みだったのでは?

遠藤:本当にそうです。実際に実現できるか心配で、私自身が工場まで足を運び、吹付け現場にも立ち会いました。最初のモックアップでは、自分の目で「この表情でいいか」を確かめながら進めましたが、とても面白い経験でした。枠材としての可能性を強く感じましたね。軽量でありながら耐候性・耐久性を備えている──それがGRCの決定的な強みです。そこからさらに発展させれば、サッシやひさし、枠回りはもちろん、特定天井のように設計難度が高く、防火性能も求められる場面でも応用できる。GRCは、意匠性と機能を融合させた新しい建材として、今後さらに可能性を広げていくべきだと考えています。

技術が素材を進化させる ― GRCの未来像

遠藤:少し脱線しますが、私たち二人とも自転車好きですよね(笑)。私は高校時代にスチールのランドナーで北海道一周をしました。今はロードに乗っていますが、言いたいのは「素材革新のスピード」です。スポーツの世界は競技人口や競争の仕組みで進化が早い。一方で建築は命を守る分野だから徹底的に保守的で、進化は遅い。それは正しい反面、思考停止の危険もある。もっと建築を自由にできる余地はあるはずです。

GRCについて言えば、その可能性は「軽さ」と「表現力」に尽きます。耐久性を備えながら軽いのは大きな魅力ですが、単体では成立しない。必ず二次部材が必要で、そこにどう新しいアプローチを見出すか、まさに今後探るべき課題だと思います。

櫻井:GRCは日本への導入初期は多くの課題を抱え、私たちも最初の20年間はだいぶ苦労しましたね。当時、ある先生から「建材として本当に認められたいなら50年の実績を作ってから来い」と言われたんです。今になってその意味がよくわかります。

大事なのは、50年間改良を続けてきたかどうか。そして、その実績をどう評価できるか。これがなければ建築も、建物の財産価値も守れません。ちょうど今、プレコンもGRCも50年の節目を迎えています。建築の世界は保守的だとよく言われますが、実際にはしつこく改良を積み重ねてきた歴史がある。その積み重ねこそが、この分野を面白くしているんだと思っています。

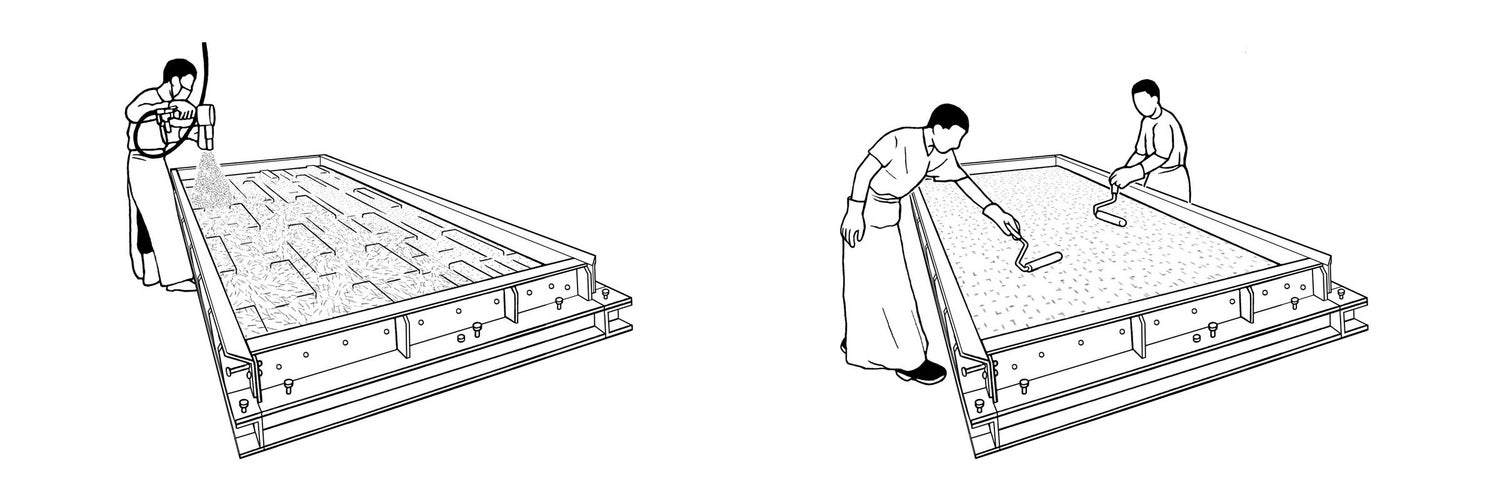

遠藤:確かに、その積み重ねがなければ成り立たないですね。ただ、GRCの製造方法である「ダイレクトスプレー法」には課題を感じています。繊維がどう絡んでいるのか、検証が難しいからです。

イラスト:ダイレクトスプレー法

例えばフランスの自転車メーカーでは、カーボンと振動吸収素材を編み込んでフレームを作り、その「編む工程」こそが性能の決め手だと示している。GRCも繊維の絡み方を設計・制御できれば、性能は飛躍的に変わるはずです。

櫻井:その研究を今まさに大学と進めています。繊維の組み合わせを設計者の意図に合わせて制御しようとしているんです。「この方向はカーボン、この部分はガラス」といった具合に。私は電波吸収の研究も経験しており、特性を自在に変えられる可能性を感じています。

遠藤:つまり、性能をコントロールできる段階に到達しつつあるわけですね。

櫻井:そうなんです。今は板厚15〜20mmを「薄い」と言いますが、もし性能が安定すれば7〜8mm、場合によっては5mmでも可能になるかもしれない。愚直に続けていけば必ず道は開けると信じています。

遠藤:それが実現できれば大きな進展ですね。それに合うプロジェクトをこちらで考えてみたいです。

櫻井:ありがたいですね。私たちとしても、こうした技術を中だけに閉じておく考えはありません。建築として実装できるかたちに整理できたものは、広く共有されていくのが自然だと思っています。

遠藤:研究としても非常に意義深いですね。私の大学でも、社会基盤系の先生方が「クラックがどう入るか/消えるか」といったコンクリートの物性研究をしています。その延長として、建築と土木の両分野で素材研究を進められるはずです。スケールは違っても、基礎研究の本質は共通していますから。議論の中からヒントを得て実装につなげたいですね。

櫻井:ありがとうございます。これからもぜひ一緒に面白いことに挑戦していきましょう。本日は本当にありがとうございました。

今回の対談を通じて浮かび上がったのは、建築における素材選定が、単なる技術やコストの比較ではなく、建築の寿命、維持管理、さらには社会的価値にまで影響を及ぼす重要な意思決定であるという点でした。

GRCがもつ「軽さ」と「表現力」は、設計の自由度を高めると同時に、長期的な耐久性やライフサイクルコスト、環境負荷低減といった実務的な要請にも応え得る素材特性です。その価値は、性能を一方的に訴求することで生まれるのではなく、関係者間での十分な説明と合意形成を通じて、初めて建築に組み込まれていきます。

旭ビルウォールは、建築家や研究者、ものづくりの現場と連携しながら、素材の検証・試作・評価を重ね、設計意図を実装へとつなぐ役割を担ってきました。

素材の可能性を実務の中で検証し、設計意図をかたちにしていく——本対談は、そのプロセスと考え方を共有する機会となりました。

行動者ストーリー詳細へPR TIMES STORYトップへ