納豆業界の常識を覆す「新容器開発」に挑戦!~ミツカンの技術と商品開発担当者がタッグを組んで挑んだ導入までの約3年半~

■ 序章

ミツカンは企業理念である二つの原点――「買う身になって まごころこめて よい品を」「脚下照顧に基づく現状否認の実行」に基づき、より良い容器づくりに挑みました。

生活者の声を出発点に、容器メーカーと協力して形状を改良。生産現場での適正や発酵状態を確かめるために20万個以上の検証を重ね、導入の判断までに約3年、実際の導入までさらに半年を要しました。

今回は、その開発の舞台裏を、技術開発と商品開発の担当者に振り返ってもらいます。

(写真左から)

マーケティング本部 チルド企画部 津野

マーケティング本部 開発技術部 篠原

マーケティング本部 開発技術部 町川

■成長する納豆市場とミツカン納豆事業

―まず、直近の納豆市場の状況やトレンド、ミツカンの納豆事業の現状について教えてください。

津野:

納豆市場は、現在約2,000億円に迫る勢いで、コロナ禍以降も拡大し続けています。納豆は健康を意識して食べられている方も多く、おいしさの面でも支持されている食品です。

ミツカンの納豆事業は、年間売上(2024年度実績)が291億円にまで成長しました。サブカテゴリーでは、フレーバー系の納豆が、市場はまだ小さいながらも成長を続けております。だし・醤油ベースではないタレの納豆はこれまでも多く発売してきており、30~50代を中心とした比較的若い世代から支持されています。また、商品では、『金のつぶ® たれたっぷり!たまご醤油たれ』や『金のつぶ® パキッ!とたれ™ とろっ豆™』が当社主力品として大きく伸ばしております。

当社納豆カテゴリーにおける売上NO.1(2024年度ミツカン出荷実績)の『金のつぶ たれたっぷり!たまご醤油たれ』は、フレーバー納豆の代表商品で、卵を用意しなくても、卵の風味を楽しめる新発想のタレで、「納豆は醤油やだしで食べるもの」という常識を覆しました。今では年間4億食を超える人気商品です。

次いで 『金のつぶ パキッ!とたれ とろっ豆』は、従来の「硬くて粘りが強い納豆」とは異なり、やわらかめの豆を使用し、食べやすさにこだわりました。さらに、過去発売していた「あらっ便利!」というゼリー状のタレや、現在の「パキッ!とたれ™」容器など、便利で楽しい仕掛けを取り入れ、今では年間3億食以上を誇る商品となっています。

画像:『金のつぶ たれたっぷり!たまご醤油たれ』(左)、『金のつぶ パキッ!とたれ とろっ豆』(右)

画像:『あらっ便利!』(左)、『パキッ!とたれ』(右)

■ミツカンが大事にしてきた2つの原点から生まれた「パキッ!とたれ」

ー『パキッ!とたれ』は、納豆業界の中でも珍しく、ミツカン独自の容器だと思いますが、開発はどのように進められたのでしょうか。苦労はありましたか。

津野:

「パキッ!とたれ」が生まれた背景には、ミツカンの原点ともいえる2つの考え方がありました。それは 「買う身になって まごころこめて 良い品を」、そして 「脚下照顧に基づく現状否認の実行」です。

当時は3Dプリンターもなく、金型を何度も作り直す地道な試行錯誤の連続で、発売までに3年近い歳月を要しました。

「たれは必要。でも、たれ袋は使わない。」―― 一見矛盾したこのテーマを解決するために、開発担当者は粘り強く挑み続けました。その根底にあったのは、「たれ袋を開けると手が汚れる」「飛び散る」「ゴミの置き場に困る」――そんな お客様の小さな困りごとを解決したい、という想いです。

さらに、「せっかくなら便利なだけでなく、割った瞬間に“パキッ!”と音がしたら楽しいよね」と、毎日食べる納豆だからこその楽しさの工夫にもこだわりました。

このようにして生まれた「パキッ!とたれ」は、ミツカンを代表する商品へと成長し、今も多くのお客様に支持されています。

■納豆をもっと食べやすく!お客様の声から始まった新容器開発

―お客様の立場で考え、当たり前を疑ったからこそ、「パキッ!とたれ」のような新しい容器が誕生したのですね。

今回は、ほとんどの納豆商品において容器が変わるという大きな取り組みになりますが、この新しい容器への変更も、やはりお客様の“ちょっとした困りごと”から生まれたものなのでしょうか。

篠原:

そうですね。納豆の容器に関しての不満はたくさんあります。例えば、フィルムを取る時に納豆のネバネバが手につく、たれが飛び散る、たれが手につく…など様々です。

今回の容器については、数多ある不満のどこから解決していこうか?と考えていた中で、たれ袋がついている納豆の容器も含めて、お客様の「たれへの不満」ではない部分にも切り込んだ改良をしよう、ということから始まり、ユーザビリティ向上と環境負荷軽減を同時に実現する容器開発を目指しました。環境負荷軽減に関しては、プラスチック資源循環促進法が施工され、環境負荷軽減を考えることが世の中の動きとしてもあったので、このポイントは優先しました。

―今回の新容器はどれくらいの時間がかかったのでしょうか。また、どんな課題がありましたか?

篠原:

導入判断までに約3年かかりました。

今回は「まぜやすさ」「持ちやすさ」にフォーカスしていますが、容器形状を考える上で、社内のグループインタビューで出てきたのは、「容器がふにゃふにゃする」「すべりやすい」という声でした。

そこで「それって具体的にどういうこと?」と掘り下げていくと、課題が見えてきました。容器が柔らかく持ちにくいため、無意識に強く握ってしまう。その結果、容器が少し歪んだ状態でかき混ぜることになり、さらに混ぜにくい。加えて、箸の先が底に当たって引っかかり、最悪の場合は容器を突き破ってしまう――。

つまり「持ちにくさ」「混ぜにくさ」の根っこには、“容器がふにゃふにゃして安定しない” という問題があったのです。

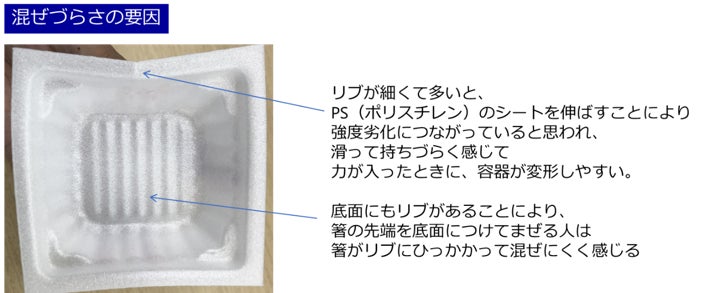

これまでの納豆容器には「リブ」と呼ばれる凸凹がありました。もともとは強度を高めるための工夫でしたが、実際には強く握ると容器が歪み、かき混ぜると豆があふれて手にネバネバがつく――。逆に「リブ」があることで指との接地面積が狭くて滑りやすくなる為、使いにくさを生んでいるのではと感じでいました。

そして「本当にリブは必要なのか?」という疑問から検討が始まったのです。容器メーカー側からは「リブがあることで強度が上がる」「空気が通りやすく発酵に有利」「かき混ぜやすい」といった“納豆容器の常識”が示されました。しかし、紙カップの納豆にはリブがなくても発酵できている事実に気づき、検証を進めたところ、リブを減らした方がむしろ強度が増すことがわかりました。

原因は従来の成形方法にありました。PS(ポリスチレン)のシートを引き延ばして作っていたため、容器がふにゃふにゃになっていたのです。そこで発想を転換し、容器の体積を小さくして樹脂を効率的に使う設計に変更。結果として、強度の向上とプラスチック使用量の削減を同時に実現しました。

―容器にリブがついているのは納豆業界の常識であった中、リブを無くすことに至った経緯をもう少し詳しく教えてください。

町川:

私が納豆チームに配属されてすぐ、この容器開発に参加しました。まさに「容器が滑る」「ふにゃふにゃする」という声があったグループインタビューくらいの時期でした。このインタビューを聞きながら、私自身の新入社員研修当時に「納豆の容器ってすぐ割れる」と同期が無邪気に言っていたのをふと思い出しました。――「持ちにくい、使いにくい」と感じる人がやっぱり世の中にいるんだ、と改めて気づいた瞬間でした。

そういえば私も、手が小さくて乾燥肌です。だから滑るんだと思い込んでいました。しかしインタビューも踏まえて、そもそもなんですっぽ抜けそうになってるんだろう…を考えてみて、容器には縦にリブ(凸凹)が入っていることに注目しました。滑り止めの役割なら横方向にあるべきでは?と疑問を抱いたのです。しかし容器メーカーの方にそのまま投げかけをしてみると「縦リブは、強度のために必要な要素」と言われ、なるほどと思いつつも、やはり「持ちやすさ」を優先したい。

そこで篠原さんに相談したところ、「じゃあ…、横方向にリブを入れるのは難しいけど、リブ無くしてみる?」という話になりました。むしろリブが無い方が指がしっかりと容器に当たって持ちやすくなるのでは、という仮説もあったのでぜひチャレンジしてみたいと思いました。

ただ、納豆容器の常識を覆す提案は、容器メーカーを含め前向きに受け入れてもらえない可能性が高い。そのため、リブなしの容器の試作は、ダメもとで、チャレンジさせてほしいと容器メーカーと交渉しました。

篠原:

町川さんが無邪気に意見くれるのに対し、容器メーカーとの議論もあり、ワクワクの中にも、町川さんとはちょっとしたバチバチ?な会話をしたこともありましたね。町川さん、あの時はほんとごめんね(笑)。

社内外の様々な意見を合致させる為に、丁寧に進めることを意識しました。だからこそ、関係部署や社内外の関係者含め多くの人に関わっていただき、それらの意見をまとめていいものに仕上がったと思います。

―今回の容器開発には、総勢何名くらいの方が関わったのでしょうか。

篠原:

納豆工場、調達、SCM、マーケティング、技術などで約130名ですね。振り返るとかなり多いです(笑)。

■容器導入決定、発売されるまでの半年

―続いて、津野さんにお伺いします。津野さんは、商品開発部門として、新容器を使用した商品の導入作業を担当されたと思いますが、技術部門から容器の話があったときや、導入を振り返ってのエピソードを教えてください。

津野:

容器の変更に関してはプラスに働くことしかなかったので、生産や発酵含め商品設計上成り立つのであればぜひやりたいと思っていました。ただ、導入に向けて技術部門から、1~2か月で、との話がありました。「いやいや、それは無茶な…」となり、そこは冷静に段取りしました。

容器が変わるということは、同時に搬送用の帯フィルムや、段ボールも変更する必要があります。今回は、当社納豆のほとんどの商品が容器変更となることもあり、やり切れるのかという不安はありましたね。

社内では(今回のように数多くの商品の仕様が変更になることに対して)当初ポジティブな印象は無かった、と感じますよね?

篠原:

そうですね。過去も容器を変えることに対してのストレスやプレッシャーも強かったと思います。

津野:

正直、実務としてのフラストレーションは大きかったのではと思います。ただ、振り返って一番良かったと思うのは、篠原さんが社内の全ての打ち合わせの冒頭に、容器を変える目的を関係者に対して、毎回丁寧に説明されていたことです。私も様々な打ち合わせに同席してきましたが、盛らずに100回くらい同じ話を聞いてきました(笑)。そこが、容器変更をやり抜けたポイントでもあると思います。担当が強い思いを持ち、関係者に納得してやってもらう、ということが大切だと思います。

篠原:

関係者に対し、「ともに」真摯に取り組んできたのがやり切ったのが今回の導入が無事できた要因かなと思っています。本当に大変な中やり切らせていただきありがとうございました。

■新容器導入後のお客様の反応

―容器が変わって、「2025日本パッケージングコンテスト(※1)」において「公益社団法人共用品推進機構理事長賞(※2)」を受賞したり、SNSでは納豆の容器が変わったというお声をいただいたりしておりますが、反響を受けていかがでしょうか。

町川:

切り替わりのタイミングから、毎日、検索ワードが容器関連で埋まるくらい、あらゆるキーワードでSNSのエゴサーチをしていました。特に我々からはPRをしていたわけではないのですが、お客様が容器の変化に対してポジティブな投稿をしてくださっているのを見て、ユーザビリティ向上の為に容器開発に取り組み、目指していた反応があり、拡散されているのを見ると、想定以上の結果だなと個人的に感じており、嬉しいです。

■新容器導入を振り返ってと今後の展望

―研究開発を振り返っての感想と、今後の展望も教えてください。

篠原:

これからも生活者が使いやすい、楽しいという容器開発をわくわくしながら続けていきたいです。SNSをエゴサーチして、良いコメントがあったらスクショを保存し、見返しながらにやにやしています(笑)。家族も、ネットで容器に関する記事があったら私に共有してくれるので、それをチームメンバーに共有しています。家族も喜んでくれて嬉しいです。

津野:

現状に甘んじることなく挑戦し続けるのが会社の理念ですし、「金のつぶ」ブランドの世界観とも一致していると思います。そのような視点で、今後も開発に携わるメンバーにやってもらえたらうれしいですし、自分も生活者視点で「こんなのがあったらいいんじゃないか」とアイデアは出せると思うのでそのような視点で常にやっていきたいです。

町川:

今回、自分なりの考えを開発に取り入れてみて、結果素晴らしい賞を取らせていただきました。お客様の声も賛否あるかと思ったら賛が多く、良い容器が作れたと実感が出来る、素敵な経験が出来ました。これからもお客様や社員からも、「いい容器、いい商品だね」と言ってもらえる開発に携わっていきたいなと思います。

※1日本パッケージングコンテストについて

公益社団法人日本包装技術協会(JPI)が主催する、優れたパッケージとその技術を開発普及することを目的とした、包装分野における日本最大のコンテストです。2025年で47回目を迎え、8月27日に表彰が行われました。

※2ジャパンスター賞の1つ「公益社団法人共用品推進機構理事長賞」

ジャパンスター賞は、日本パッケージングコンテストの最高賞であり、多角的見地から同コンテストの目的に合致した作品に与えられる、12の賞です。その中の1つである「共用品推進機構理事長賞」は、“身体的な特性や障害にかかわりなく、より多くの人々が共に操作・利用しやすく、安全にも配慮されたもの”と評価された作品に与えられる賞です。

「2025日本パッケージングコンテスト」の詳細は、以下公益社団法人日本包装技術協会のホームページの「プログラムの詳細はこちらから(PDF)」よりご覧いただけます。

https://www.jpi.or.jp/saiji/jpc/jpc_index.html

行動者ストーリー詳細へPR TIMES STORYトップへ