なぜ日本企業に採用マーケターが必要なのか

目次

- 採用はもはや“マーケティング領域”である

- 世界で進む「採用のマーケティング化」

- 日本の採用現場における構造的課題

- なぜ今、“採用マーケター”が必要なのか?

- 採用マーケターを導入したあるEC企業の変化

- 採用は“人事”だけの問題ではない

採用はもはや“マーケティング領域”である

日本の採用現場では、求人広告を出しても応募者がほとんど集まらない――

そんな “求人疲れ” とも言える状況が広がり、企業は “候補者不在” の苦境に立たされています。実際、近年の有効求人倍率は1.6倍を超え、バブル期以上の売り手市場が続いています。単に求人媒体に情報を掲載するだけでは応募が得られにくく、採用担当者の疲弊感も強まるばかりです。

この「募集しても人が来ない」状態は、人材不足による一時的な現象にとどまらず、企業の成長戦略にも影響する深刻な経営課題となっています。

では、なぜ思うように人が集まらないのでしょうか。

一つには、従来型の採用手法が時代に合わなくなっていることが挙げられます。求職者側の価値観が多様化した現在、求人票に「アットホームな職場」「やりがいのある仕事」といった月並みな文句を並べただけでは心は動きません。背後に企業の哲学や語るべきストーリーがなければ、どんなに情報発信しても響かないのです。こうした傾向は、「採用は一度きりのイベントではなく、候補者との関係構築そのものだ」という認識不足にも起因しています。実際、現代では「採用=マーケティング」 と言われるほど、日頃からSNSやオウンドメディアで情報発信を積み重ねて企業への信頼感を醸成する姿勢が欠かせません。日常的な接点づくりの設計ができていない企業は、そもそも求職者から選択肢にすら入れてもらえない時代になりました。

こうした中、海外では採用手法が大きく様変わりしています。

特に米国では、「リクルーター(Recruiter)」から「タレントマーケター(Talent Marketer)」へ と役割が進化しつつあります。これは、従来の人材募集担当者がマーケティング発想を取り入れて戦略的な採用活動を担う存在へと変わりつつあることを意味します。実際、米国企業では「タレントマーケティングは採用そのものの次なる進化形」と位置づけられ、単なる事務的な募集業務から脱却して人間関係の構築に重きを置く動きが顕著です。

一方で日本企業に目を向けると、「採用マーケター」という職種や役割はまだ一般的に定着していません。

なぜ日本では「採用マーケター」という職能が根付かないのか?

本稿ではその問いに、世界との対比を交えながら今こそ日本企業にこの役割が必要な理由を考察します。

世界で進む「採用のマーケティング化」

海外では、採用活動にマーケティング思考を取り入れる潮流が主流となりつつあります。米国や欧州の先進企業では、人材採用チームがマーケティング部門やCMO(Chief Marketing Officer)と連携し、リードジェネレーション(見込み顧客=候補者の創出) の発想で人材パイプラインを構築しています。

例えば、米国のリージョンズ銀行では従来の採用チームにマーケティングとコミュニケーションの経験を持つ「タレント・マーケティング・パートナー」という新役職を設け、雇用ブランド(エンプロイヤーブランド)の強化に乗り出しました。

また大手航空会社サウスウエスト航空は数年前にタレントマーケティング担当者を配置し、人材コミュニティを nurtur(育成)する戦略を推進。2022年には1万人以上の採用に成功しましたが、そのうち約30%は従来型の求人サイト経由ではなく自社のタレントコミュニティで継続的に関係を築いてきた層から採用できたといいます。

つまり、匿名の応募者ではなく既に会社と接点を持ち「ファン化」していた候補者が大量採用を支えたのです。この成果について同社のタレントマーケティング・マネージャーは「採用マーケティングでは商品を売る代わりに、“社員としての体験”そのものを候補者に売り込んでいる」と述べています。

さらに世界的には、採用活動そのものをマーケティングのファネルに準えて設計する動きも進んでいます。具体的には、セールスが顧客見込みリストを常に育てるように、常時候補者と接点を持って人材の母集団を育成する「Always be marketing」の姿勢が重視されています。

空席が出た時だけ急いで求人広告を出すのではなく、平時から潜在層にアプローチしてファンになってもらうことで、いざ採用ニーズが生じた際には既に自社に関心を持ち価値観に共感する候補者にリーチできる状態を作るのです。

鍵となるのは「継続的な発信」と「候補者ペルソナ(人物像)の明確化」です。理想的な人材像をペルソナとして設定し、その層が普段情報収集するチャネルに合わせて企業情報やコンテンツを届けます。

こうした取り組みにより、求人顕在層(今まさに転職活動中の20%程度の人々)だけでなく、残り80%の潜在層にもリーチし、興味を喚起することが可能になります。

これはマーケティングにおけるリードナーチャリング(見込み顧客の育成)と同様で、定期的な情報提供やイベント、メールニュースレターへの登録促進などを通じて候補者を徐々に“応募したい”状態に育てていくわけです。

また、採用ブランディングとEVP(Employee Value Proposition:従業員価値提案)の整備もグローバルでは重視されています。企業ごとに「自社で働くことの価値」を明確に打ち出し、候補者の心に刺さるメッセージを一貫して発信することで、競合他社との差別化を図っています。

たとえばマリオット社は「Begin, Belong, Become(成長、帰属、自己実現)」という3つのEVPの柱を掲げて社員体験をブランディングし、候補者が自社で働く未来を具体的にイメージできるよう工夫しています。このように海外では候補者視点のカスタマージャーニー(応募者体験)を再現し、あたかも顧客に商品を届けるように求職者に自社の魅力を届ける採用手法が確立されつつあります。

一方、日本の採用活動はどうでしょうか。

残念ながら、「求人広告を出す」「人材紹介会社に依頼する」「社員紹介(リファラル)に頼る」といった手法に依存する企業が大半で、上記のようなマーケティング発想の採用はまだ限定的です。求人媒体や紹介会社への依存度が高いため、自社で候補者と直接エンゲージメントを深め“ファン化”させる取り組みが遅れています。

また採用関連部門がマーケティング部門や広報部門と連携するケースも少なく、採用担当者だけで奮闘する「ワンオペ人事」が散見されるのが現状です。

その結果、短期的な応募者数の確保に追われ、中長期的な人材プールの形成がおろそかになってしまっています。日本企業が世界の人材獲得競争で遅れを取っている背景には、こうした採用手法の変革の遅れがあると言えるでしょう。

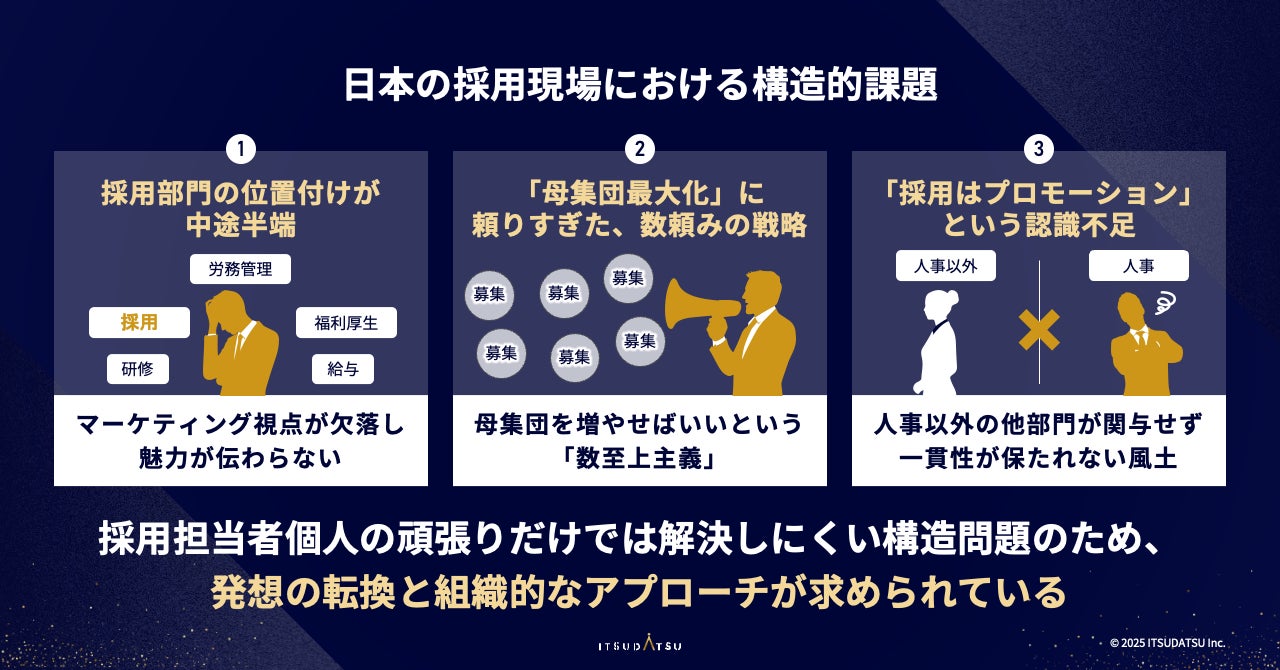

日本の採用現場における構造的課題

では、日本企業で「採用のマーケティング化」が進みにくいのはなぜでしょうか。

そこには日本の採用現場特有の構造的課題が存在します。

まず第一に、採用部門の位置づけが中途半端であることが挙げられます。

採用業務は本来、会社の未来を担う人材を獲得するという点で営業的な役割(自社の魅力を売り込む)を持ちますが、一方で企業イメージを発信する広報的な役割も兼ね備えています。しかし日本企業では、採用は人事部門の一機能として位置づけられることが多く、営業部門ほどの攻めの姿勢も広報部門ほどの発信力も持ちにくいのが実情です。

採用要件の策定から候補者へのアプローチまですべて人事内で完結しがちで、マーケティング的視点(市場分析やターゲティング、コンテンツ戦略など)が欠落しています。その結果、せっかく魅力的な企業であっても、それを候補者に伝えるストーリー設計やチャネル戦略が不十分となり、「魅力が伝わらない」「母集団が集まらない」というジレンマに陥っているのです。

第二に、「母集団最大化」に偏りすぎた数頼みの戦略が根強い点です。多くの企業では、「とにかく応募者数を増やせば良い人材に巡り会えるはずだ」と無意識に考えがちです。

しかしそれは誤解です。

大量の候補者をかき集め、大量に不採用通知を出す非効率なやり方になりかねません。実際、応募者を闇雲に増やしても、その中から求める人材が見つかる保証はなく、むしろ選考にかかる手間とコストが膨大になります。極端な例では、知名度の高い人気企業が「未経験OK」の求人を出したところ何千件もの応募が殺到し、書類選考だけで現場がパンクしたという話もあります。

母集団を増やせばいいという「数至上主義」から脱却し、本当にマッチする人材に出会う質の戦略へ転換できていない――これも日本の多くの企業が抱える課題です。

第三に、「採用はプロモーションだ」という認識不足が組織内にあることです。

採用活動は本来、自社の魅力を社外にPRし、共感者を集めるプロモーションの一種です。しかし、日本企業では「採用広報」や「採用ブランディング」という概念が十分に浸透しておらず、人事担当者だけで孤軍奮闘するケースが少なくありません。

「採用活動は人事の仕事でしょ?」と他部門が関与しない風土では、企業メッセージの一貫性も保てず、候補者に響く訴求も難しくなります。実際、広報担当者の中には採用は自分たちの管轄外だと考える向きもありますが、競争激化の中でマッチする人材を確保するには人事だけでなく広報の役割が不可欠だという指摘もあります。

採用市場が超売り手市場化する今、就職活動前の学生が目にするSNSや広告など日常の情報が企業イメージを形成し、志望度に大きな影響を与えるようになっています。これはつまり、普段からの企業広報・マーケティング活動が採用成果を左右するということであり、人事と広報・マーケ部門が連携し「採用=企業ブランディングの一部」として取り組む必要性を示しています。

以上のように、日本の採用現場では機能面・戦略面・認識面でいくつもの課題が絡み合っています。採用担当者個人の頑張りだけでは解決しにくい構造問題だけに、発想の転換と組織的なアプローチが求められているのです。

なぜ今、“採用マーケター”が必要なのか?

こうした課題を踏まえると、今まさに日本企業には“採用マーケター”という新たな役割が必要とされています。それは単なる採用担当者ではなく、マーケティングとブランディングの視点から採用戦略をリードできる専門職です。

では、なぜ今その採用マーケターが求められるのか、大きく3つのポイントに整理して提唱します。

①求職者は“顧客”である

まず、求職者を単なる応募者ではなく“一人ひとりが顧客”と捉える発想が不可欠です。従来の採用活動では企業目線で「どんな人材が欲しいか」に終始しがちでした。

しかしマーケティング発想では、求職者のニーズや行動を丁寧に分析し、彼らが求める情報や魅力に感じるポイントを把握することから始めます。その上で、適切なチャネルで適切なコンテンツを提供し、求職者との情報接点を戦略的に設計していきます。

例えば、若手エンジニア層を狙うのであればXやQiitaで技術発信を強化する、マネジメント経験者層には業界誌で経営ビジョンを語る、といった具合にです。

こうしたコンテンツマーケティングの手法を採用に応用し、求職者とのエンゲージメントを高めていく役割こそが採用マーケターなのです。求職者を顧客と見立てることで、「どうすれば自社のファンになってもらえるか?」という視点が生まれ、結果として応募数だけでなく応募者の質や入社後のエンゲージメントも向上していきます。

②「応募者」ではなく“ファン”をつくること

採用マーケターは、単に目先の応募者を集めるのではなく、自社のファンになってくれる人々の裾野を広げる役割を担います。求職者をファン化し、企業との関係性を資産として蓄積する発想です。

具体的には、採用プロセス全体を通じて会社のビジョン・ミッション・文化に共感してもらい、「たとえ今すぐ入社に至らなくても、この会社のことが好きになった」「機会があれば将来ぜひチャレンジしたい」と感じる人を一人でも多く増やすことを目指します。

実際、「採用活動をフロー(流れ)ではなくストック(貯蓄)に転換する」という考え方も生まれており、選考でご縁がなかった人や辞退者であってもファンとして関係を維持する企業が出てきています。このように「仲間集め=ファンづくり」と捉え直すことで、短期的な採用充足だけでなく中長期的な人材ネットワークの形成につなげることができます。

ファンになった候補者は自社の良き推奨者となり、周囲に会社を薦めてくれたり、後々再応募して戦力になってくれたりするでしょう。採用マーケターはまさに、この“人を惹きつけ、ファンに育てる”プロフェッショナルなのです。

③採用活動は“ブランド形成”である

採用マーケターが必要な三つ目の理由は、採用活動自体を企業ブランド形成の一環として捉え直す視点を組織にもたらすことです。

人材採用は単に人手を満たす作業ではなく、企業の理念や価値を社外に体現し発信する絶好の機会です。採用マーケターは人事・広報・経営陣を横断し、採用コミュニケーションの方向性をデザインします。例えば、「10年後のありたい姿」に基づいて自社の魅力を物語にまとめ直し、それを学生や転職潜在層に訴求する、といった具合です。

企業の広報セクションが重要視するステークホルダーとして、近年「就活生・学生」が大きく台頭してきたというデータもあります(10年間で重視度40.1%→72.0%に上昇)。このことは、採用ターゲットへの情報発信が企業ブランド戦略上ますます無視できないことを示しています。

採用マーケターは、社内の経営層・マーケ部門・広報部門と協働しながら、採用活動を通じて企業のブランドイメージを高め、ひいては商品の顧客や投資家からの評価も向上させるような統合的戦略を描ける存在です。採用マーケターが中心となって発信した社員のストーリーや社会貢献活動の情報が、求職者だけでなく顧客の共感を呼び、結果として企業全体のブランド価値向上につながる――そんな好循環も生み出せるでしょう。

④エンゲージメント前提の“長期戦”に備えるために

最後に強調したいのは、これからの採用は短期決戦ではなく“長期戦”だという点です。

人口減少や価値観の多様化により、優秀な人材の奪い合いは今後も続くでしょう。

優秀層は常に転職市場に出ているわけではなく、むしろ普段から自社に関心を持ってくれる層(コミュニティ)をどれだけ囲い込めるかが勝負になります。

そうした長期戦に備えるには、候補者とのエンゲージメントを継続的に高めていく専門能力が必要です。採用マーケターは、マーケティングオートメーションツールの活用やデータ分析によって、候補者一人ひとりの志向に合わせたパーソナライズドな情報提供を行い、関係性を長期間維持・育成する戦略を描きます。

また、KPI設計にもマーケティングの視点を導入し、単なる応募数や採用数だけでなく、「求職者エンゲージメント率」「内定承諾率」「入社後定着率」といった質的指標をトラッキングして改善PDCAを回します。

こうしたデータ駆動型のアプローチは、従来の勘と経験に頼った採用活動を革新し、より持続的に組織の人材力を高めることにつながります。実際、人材獲得競争の激化や採用手法の多様化に伴い、約7割の企業が「採用コストの増加」を実感しているとの調査もあります。採用マーケターは、このような環境下で限られたリソースを最適配分し、成果を最大化する採用戦略の立案者として、大きな役割を果たすでしょう。

以上の理由から、今こそ企業は“採用マーケター”という役割の重要性を認識すべきです。

それは単なる人事担当者の肩書きを変えるだけではなく、採用をマーケティングとブランディングの武器で切り込む発想転換に他なりません。

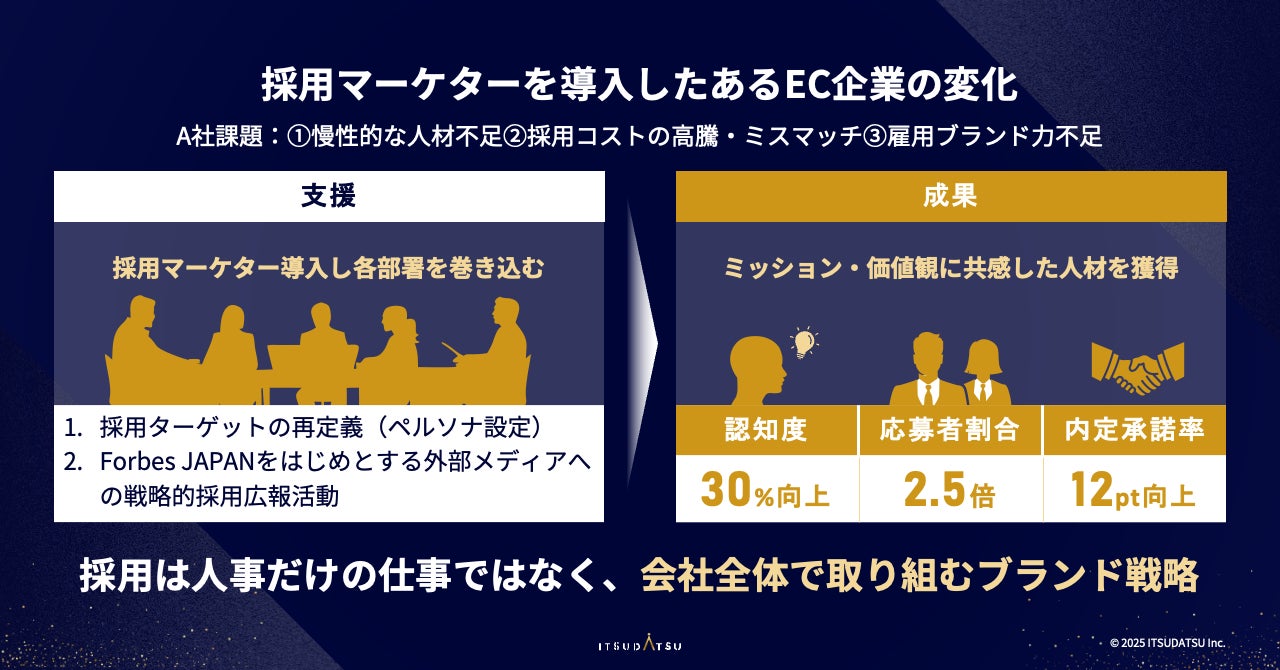

採用マーケターを導入したあるEC企業の変化

ここで、私たちが支援したある企業の事例をご紹介しましょう。A社はグロース市場に上場しているEC企業で、数年前から採用難に陥っていました。慢性的な人材不足に加え、採用コスト(求人広告費)の高騰や採用ミスマッチの増加、そして自社の雇用ブランド力の不足という三重苦の課題を抱えていました。

実際、A社では中途採用の募集を出しても応募が集まらず、なんとか入社に至っても早期離職が相次ぐという状況で、「このままでは事業成長どころか現状維持も危うい」という危機感が経営陣に広がっていました。

【背景】停滞していた採用活動

A社は新規事業を拡大するタイミングで人材を増やす必要がありましたが、従来型の求人サイトや人材紹介会社に依存した採用手法では、思うように成果が出なくなっていました。

特に、デジタルマーケティング人材やエンジニアなど競争の激しい職種では「募集を出しても応募ゼロ」という月もあり、人事部門では打つ手がなく疲弊するばかり。採用充足率が低迷する中、無理に採用した人材と現場とのミスマッチも増え、結果として定着率の低下や追加採用コストの発生を招いていました。

広告出稿量を増やしても応募単価が上がる一方で効果は頭打ちとなり、「予算ばかり消えて人が採れない」状態に陥っていたのです。

【取り組み】採用マーケター導入による戦略転換

この状況を打開すべく、A社は私たちの支援のもと、採用マーケティング戦略の全面的な再設計に着手しました。最初のステップは、採用ターゲットの再定義(ペルソナ設計)です。現場メンバーや経営層へのヒアリングを通じて、A社が真に求める人材像を、年齢層・スキルセット・志向性といった粒度で言語化しました。

私たちは、このペルソナ設計と採用ブランディングの設計は、同時並行で行うべきものと捉えています。多くの企業では、N=1の過去事例をもとに「なんとなくうまくいった人材像」を再現する形でペルソナをつくりがちです。しかし、それでは採用市場における競合との差別化や共感形成にはつながりません。

そこで私たちは、「どの企業・どの職種の人が、いまどんなキャリア上のペインを抱えているか」をまず見立て、それに対して「この会社だからこそ提供できる価値は何か」を丁寧に重ねていきます。

たとえば、「大手企業で組織の歯車感を感じている若手コンサルタントが、自分の意思でビジネスをドライブできる環境を求めている」と仮説立てをすれば、それに応えるメッセージとして、「事業責任者候補として0→1フェーズを推進できる」「経営陣と距離が近い少数精鋭チーム」といった訴求軸が導き出されるのです。

こうした、「ペイン」から「ポジショニング」を逆算する設計こそが、採用ブランディングの本質であり、単なる人材像の定義を超えた“戦略的な語り口”をつくるアプローチだと考えています。

さらに、戦略的な採用広報活動を積極的に行いました。A社では2年間で延べ12本の採用関連ストーリーを外部メディアに露出しました。

具体的には、Forbes JAPANをはじめとするビジネス誌や業界専門メディアに経営者や現場リーダーのインタビュー記事を掲載し、A社のビジョンや人材育成方針、働く魅力を発信したのです。

これらの記事掲載は場当たり的に行ったのではなく、「ターゲット層の認知度を〇%向上させるには年間◯本の記事露出が必要」という逆算のもと計画されたものでした。

「想定獲得認知」というKPIを設定し、それを達成すべく媒体選定から露出頻度まで綿密にプランニングしたのが特徴です。

加えて、自社の採用サイトやSNSも刷新し、露出記事からの導線を整備して興味を持った候補者がスムーズに応募・問い合わせできるようUXを最適化しました。採用マーケターがハブとなり、広報・マーケ・人事が一体となってこれらの施策を推進した点も大きな変化でした。

【成果】目に見えた採用効率と質の向上

採用マーケティングへの戦略転換から1年後、A社の採用指標には劇的な改善が現れました。まず、ターゲット層における認知度が30%以上向上しました。

これは外部調査やイベント参加者のアンケートから判明した数値で、「A社の社名を知っている」「事業内容を説明できる」という人が着実に増えたのです。

それに伴い、「会ってみたい」と感じられる応募者の割合が飛躍的に増加しました。具体的には、以前は応募者全体の中で書類選考を通過する人がごくわずか(母集団の質に課題)でしたが、取り組み後は「会いたい」と思える応募者の割合が2.5倍に増加しました。応募者数自体も適度に増えつつ質が上がったため、採用担当者の選考工数は逆に削減されています。さらに内定承諾率も12ポイント向上し、オファーを出した優秀人材が他社に流れるケースが大幅に減りました。

加えて、入社後の定着率や従業員エンゲージメントも向上し、人材の定着・活躍まで含めた人事KPIが軒並み改善しました。例えば入社1年後の定着率は◯%から◯%に上昇し、社内のエンゲージメントサーベイでも「会社のビジョンに共感して入社した」という肯定的回答が目立つようになりました。これらは、採用段階からミッション・価値観に共感した人材を獲得できた成果だと言えます。

当然、この変革には社内の壁もありました。

特に苦労したのは、採用部門に“ブランド視点”を根付かせることです。初めは現場から「採用のためだけにそんなに手間をかけるのか?目に見えて効果がわからないブランディングにそこまで投資すべきか」という声も上がりました。

しかし経営トップが先頭に立って「人材こそ最大の資本であり、採用は会社の未来を左右する最重要のマーケティング投資だ」と訴え、人事部門と二人三脚で進めたことで次第に理解が広がりました。

採用マーケターがハブとなり各部署を巻き込んでいく過程で、社員一人ひとりが自社のPRパーソンであるとの意識も芽生え、社員自らSNSで自社の良さを発信するなど好循環も生まれました。結果として、「採用は人事だけの仕事ではなく、会社全体で取り組むブランド戦略である」という認識がA社に根付いたこと自体が、大きな収穫だったと言えるでしょう。

この事例は、日本企業でも採用マーケター的な発想と手法を導入すれば、短期間であってもこれだけの成果が出せることを示しています。重要なのは、経営陣のコミットメントのもと組織横断的に人材獲得戦略を再構築すること、そして専門スキルを持った人材(採用マーケター)がその推進役となることです。

採用は“人事”だけの問題ではない

本稿で述べてきたように、採用はもはや人事部門だけで背負うものではなく、経営・広報・マーケティング・人事が一体となって取り組むべき経営課題です。

優れた人材を惹きつける力は、そのまま企業の競争力であり、未来価値そのものと言っても過言ではありません。実際、人的資本経営が注目される今、企業価値評価の指標にも「人材の質・エンゲージメント」が織り込まれ始めています。

国際規格ISO 30414(人的資本報告ガイドライン)でも、社内で重要ポストを埋められる人材パイプラインの充実度など、人材力を示す指標が提示されています。これは、どれだけ企業が自前でリーダー候補を育てられているか=人材を魅了し定着させる力を測るものです。言い換えれば、「人を惹きつける力」こそ経営の要諦であり、その最前線に立つ採用マーケターは企業の未来価値を担う戦略的職種だと言えるでしょう。

世界的に見ても、人材獲得市場は年々グローバル化・高度化しています。日本企業がその競争に打ち勝つには、採用を「単なる補充作業」から「将来への投資活動」へと昇華させる発想転換が不可欠です。その旗振り役として、採用マーケターは社内外の橋渡しをしながらブランド視点で人材戦略を描くプロフェッショナルとして機能します。

経営トップがビジョンを語り、広報がブランドイメージを発信し、マーケがデータ分析で支え、人事が候補者と寄り添う――そんなクロスファンクショナルな連携こそが、これからの時代の採用成功の鍵でしょう。

最後に問いかけます。

あなたの会社には、“採用で人を惹きつける”人がいますか?

もしこの問いに即答できないとしたら、今こそ採用マーケターの登場を検討すべき時かもしれません。採用マーケターという視点を取り入れることは、単に採用手法を変えるだけでなく、会社の未来へのコミットメントそのものを変える一歩となるはずです。

そしてその一歩が、激動の人材市場において貴社を次の成功へ導く原動力となるでしょう。

行動者ストーリー詳細へPR TIMES STORYトップへ