“ここまで来た”──第一三共ヘルスケアが「サステナビリティ活動」の新たな一歩を踏み出すまでの舞台裏

“100年後もずっと、健やかに”──その言葉に込められた想いが、いま本格的に動き出す。

2025年6月、第一三共ヘルスケアはサステナビリティ方針に関する記者説明会を開催し、新たなコンセプトとステートメントを発表。これまでの活動を整理し、今後のさらなる強化を宣言した。

企業としてサステナビリティをどのように捉え、どんな想いで推進しているのか──サステナビリティ推進マネジャー・岩城純也に話を聞いた。

サステナビリティサイト「Wellness for Good」:

www.daiichisankyo-hc.co.jp/wellness-for-good/

―サステナビリティ活動を強化・本格始動

2019年にサステナビリティ推進委員会を立ち上げ、企業として何ができるかを模索してきた第一三共ヘルスケア。サステナビリティ活動に対しても「世界中の人々の健康で豊かな生活に貢献する」という第一三共グループのパーパスのもと、真摯に取り組んできた。

岩城:委員会発足当初は、製薬会社・生命関連企業として「何に対して、どのようにアプローチすべきか」議論を重ね、試行錯誤しました。当時はサステナビリティ活動の機運が高まっていて、我々は物をつくるメーカーとして、産業の動脈である「つくる」の観点から着手することに。バイオマスプラスチックや環境インク、FSC認証紙の採用など、製造過程で環境負荷を軽減する取り組みを進めてきたのですが、産業の静脈である「リサイクル」に関しても推進する流れが生まれました。さらに、生活者がずっと健康で豊かな生活を送れるように、健康や薬に対しての正しい情報発信や理解促進に注力するようになっていきました。

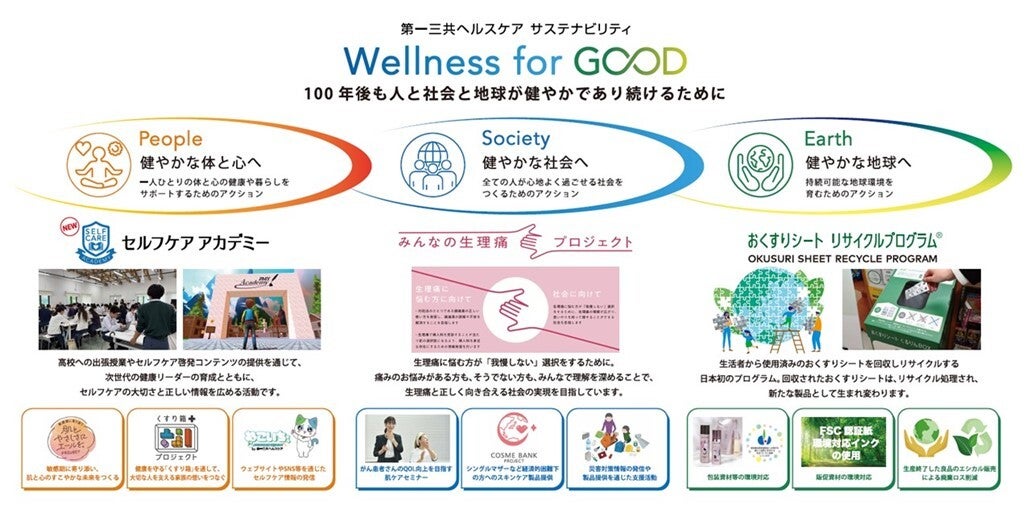

2021年以降は、第一三共ヘルスケア独自の視点による環境や社会課題に着目した取り組みに加え、プロダクトブランドごとにも周年や新製品のタイミングなどに合わせたプロジェクトを展開。具体的には、①薬の包材を回収・リサイクルする「おくすりシート リサイクルプログラム」、②がん患者さんのQOL(生活の質)向上を目的とした「肌ケアセミナー」、③かぜ薬ブランド『ルル』の「家族をつなぐ くすり箱プロジェクト」による親子のワークショップや小学校への教材提供、④解熱鎮痛薬ブランド『ロキソニン』が生理痛と正しく向き合える社会を目指して、生理・生理痛に関する啓発活動を行う「みんなの生理痛プロジェクト」、⑤敏感肌向けブランド『ミノン』が提案するスキンケアで肌と心が健やかになることを目指した「-敏感期に寄り添う-肌とやさしさにエールを。プロジェクト」など、多彩な取り組みを行ってきた。

岩城:今回サステナビリティに関する新たなコンセプトやステートメントを設定したきっかけは、取り組みの広がりに加え、当社が2026年に発足20周年を迎えることです。新たな形でスタートを切ることは、会社としての取り組みを改めて生活者の方々に届けられる良い機会になるのではないかと考えたのです。

コンセプトの設定に当たっては、企業理念と照らして何のため・誰のためにサステナビリティ活動をしたいのか、製薬会社として社会にどう貢献すべきなのか、我々が持つ技術や知見などの資産を活用して独自性を活かすにはどうしたらいいのか……社内の議論は尽きませんでした。

そうして議論を重ねていく中、会社としても本気でサステナビリティ活動に取り組んでいくんだ、という使命感と意志を感じました。

こうした会社としての姿勢をきちんと示していくために、点在していた個々の活動を集約すべく、サステナビリティサイトも新設しました。これにより、がん患者さん向けの肌ケアセミナーなど、これまで紹介しきれていなかった活動も含め、さまざまな取り組みを見渡せるようになりました。

また、社内の部所間でコラボレーションが生まれるなど、活動が拡がる可能性にも期待しています。

サステナビリティサイト「Wellness for Good」:

www.daiichisankyo-hc.co.jp/wellness-for-good/

―「People」「Society」「Earth」と3つの枠組みで活動を整理

新たに掲げたサステナビリティのコンセプトは「Wellness for GOOD」。心身ともに健やかな状態が長く続くようにという願いが込められており、“GOOD”の部分は無限大のマークをモチーフにデザインを施した。これは、未来への持続性と、多様な人や組織が協力し合う姿の象徴を表現している。

岩城:人生100年時代だからこそ、サステナビリティ活動を通じて、100年後も人と社会と地球が健やかであるために支え続けることが、我々の大きなミッションだと考えています。

これまでの活動内容を整理し、「People」「Society」「Earth」の3つにカテゴライズ。これにより、生活者がWEBサイトを見たときに何に対する活動なのかが明確になり、理解しやすいようになった。

岩城:「人の健やかさを保ち、QOLを向上する」という前提のもと、社内で課題を洗い出した結果、「健康」「社会」「環境」の3つの課題が浮かび上がりました。これらの課題に対応する形で、「People(人)」「Society(社会)」「Earth(地球)」という3つの枠組みを設定し、活動内容を整理しました。

―記者説明会での宣言と社内外の反響

新たなサステナビリティ活動を周知するため、2025年6月には社長登壇のもと記者説明会を開催し、社外に向けて宣言を行った。あえて”説明会”という形を選んだのは「サステナビリティへの取り組みを加速・拡大していく」という強い意思表明のためでもあった 。

岩城:ここまで来るのに、かなりの時間と労力がかかりました。関係部所との調整、社内理解の促進──何度も立ち止まりながら進めてきました。

説明会の直前に「このコンセプトで本当に我々の想いが伝わるのか?」と議論になったときには肝が冷えましたが、皆で諦めずに検討を重ね、なんとか無事当日を迎えることができました。

説明会後、岩城の胸に浮かんだのは「やっとここまで来た」という実感であった。

岩城:説明会にご参加いただいた記者の方から、「面白いことをやっているんですね」「こんなに多くの取り組みがあるとは」といったお声をいただき、当社の取り組みを知ってもらうよい機会になったと思っています。社外から見ても意義のある取り組みだとご評価いただけることを改めて認識できたので、今後も強化していこうと身が引き締まりました。

また、社内からの声も励みに。

岩城:社員にも説明会の様子を共有したのですが、「社会や環境への貢献が実感できてうれしい」「さまざまな点で誇りに思える会社」という声が届いたときは、本当にうれしかったです。ここまでやってきたことを、しっかり伝えることができたんだと感じました。

―“Z世代”のヘルスリテラシー向上にフォーカスした「セルフケアアカデミー」

今回設定した3つの枠組みそれぞれに、重点施策がある。

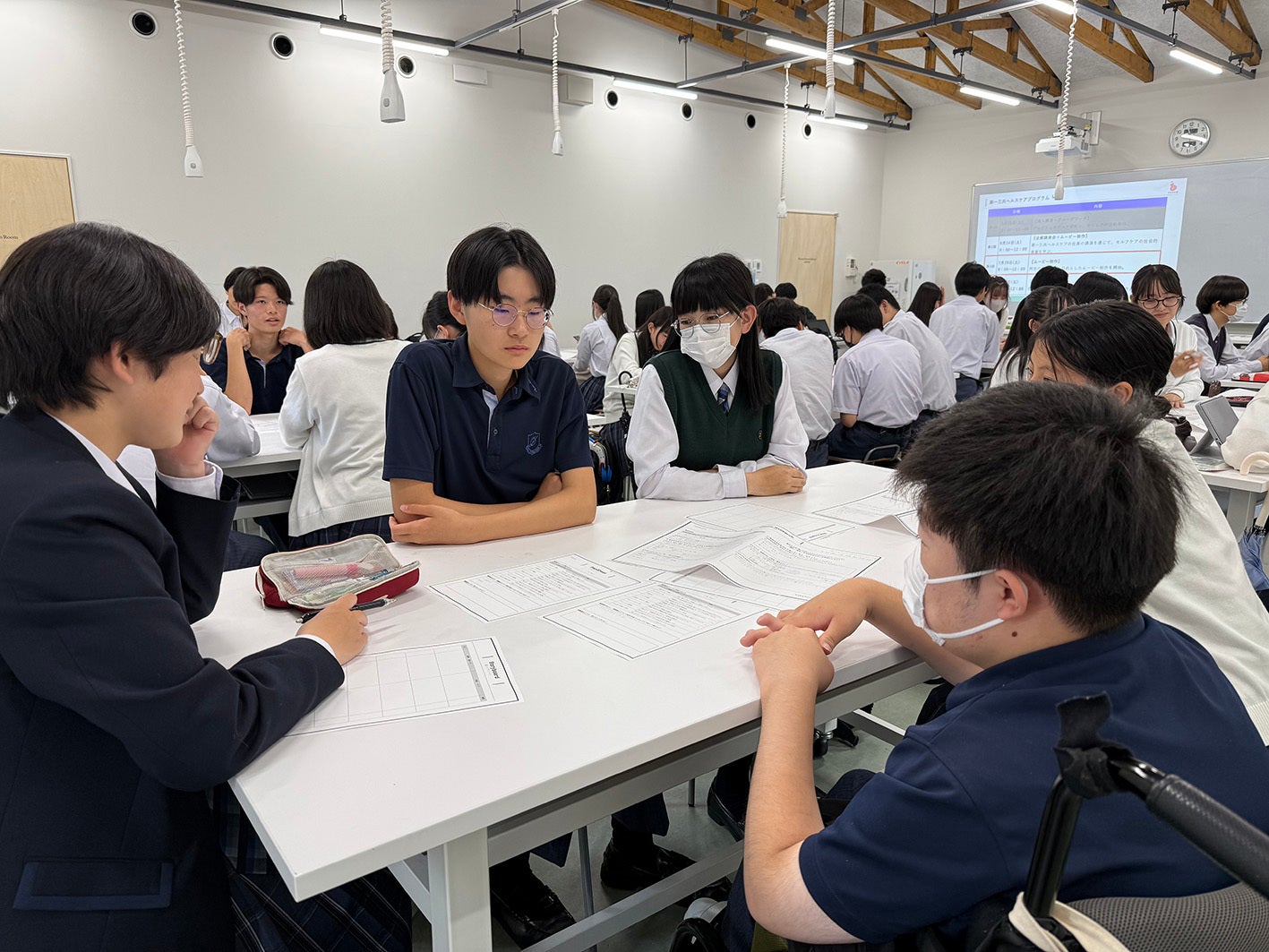

「People」の施策の一つとして新設した「セルフケアアカデミー」は、次世代の学びのプラットフォームとして、Z世代に正しいセルフケア情報や情報の見極め方などをレクチャーすることで、ヘルスリテラシーの向上を目指す取り組みだ。

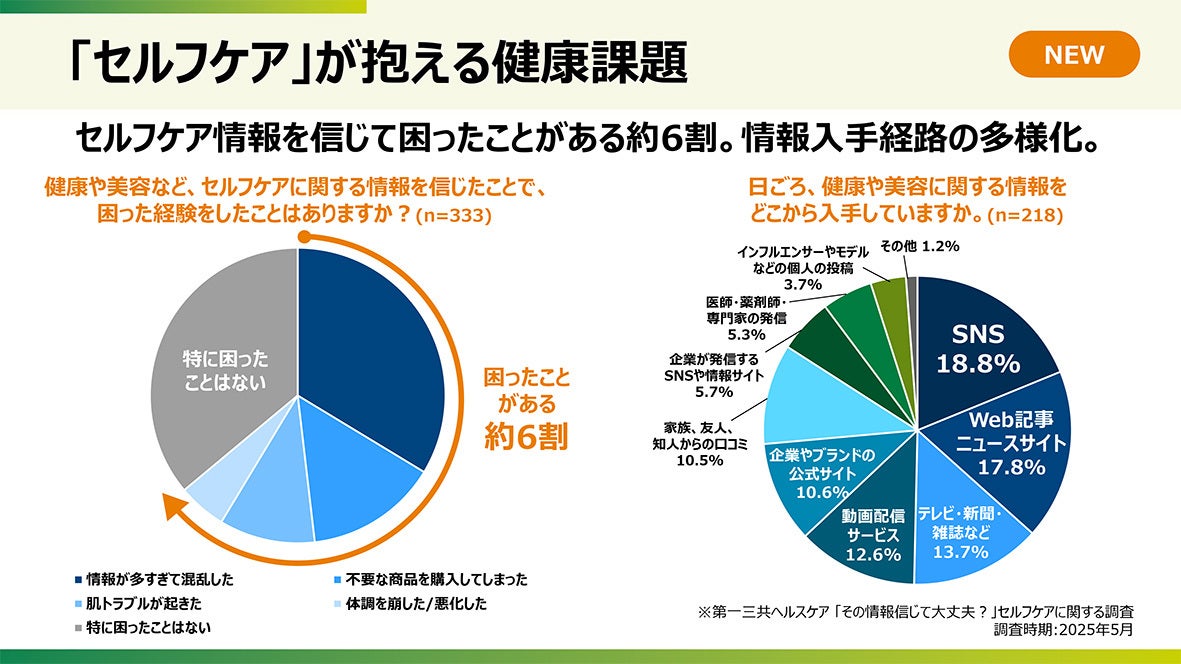

岩城:セルフケアに関する課題を調査したところ、「情報収集で困ったことがある」と答えた方が約6割もいて、情報入手の手段としてSNSをはじめとしたネットワークが多く使われていることが分かりました。特に若い世代ではSNSを使うケースが多いと推測できるため、Z世代に対して啓発していくことが重要なミッションだと感じ、そこに焦点を当てて施策を行うことにしたのです。

第一三共ヘルスケアのOTC医薬品には「15歳以上」を対象とする製品が多い。10代後半から20代前半のZ世代が自ら薬を選び、使用する機会が増えてくるが、こうした世代は特に分からないことを調べる際にSNSを活用する傾向が強いため、正しい知識を手に入れる方法を早期に身につけることが重要だ。

岩城:実際に自ら製品を選んで購入する世代よりも少し若い、セルフケアに初めて接する世代に向けた取り組みとしたのは、誤った情報を鵜吞みにして実践・拡散してしまうリスクを減らすためです。世の中には間違った情報が掲載されているケースが見受けられ、それが正しいのか間違っているのか、専門知識がないと判断が難しいものもあります。

特に健康や薬に関する誤情報・偽情報は、健康被害につながるリスクがあるため、より一層の注意が必要です。

「セルフケアアカデミー」は、出張授業による「リアル」とメタバース空間での「デジタル」の2つの形で実施しているのが特徴だ。

岩城:出張授業では、セルフケアの大切さを広めるとともに次世代の「セルフケアアンバサダー」を育成する取り組みです。参加者自身がセルフケアの重要性を学び、誤情報や偽情報に惑わされず正しい情報を見極める力を養います。そして、学んだ内容を広めるための動画を制作し、仲間たちに発信するところまでが授業の一環です。一方、メタバースではセルフケアについて学ぶ教育コンテンツを提供。提携した学校の生徒が自身のデバイスを使って仮想空間に入り、必要な知識やスキルを身に付けます。

出張授業では我々も現地に足を運ぶため、たくさんの質問をいただきます。生徒さん全員から質問が上がるほど興味を持っていただき、答えるのが大変なくらいです。また、セルフケアのことだけでなく当社に関する質問もあり、当社のことを知っていただくよい機会にもなっているように思います。

―生理痛への理解促進やおくすりシートのリサイクルにも注目

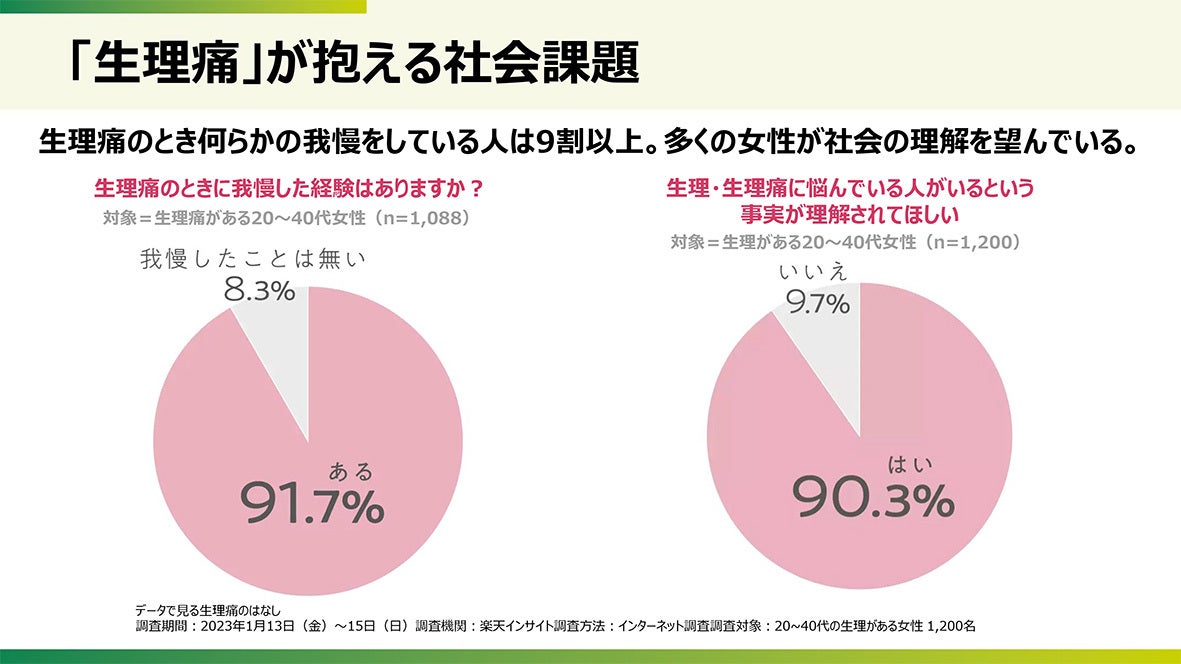

「Society」の枠組みでは女性の健康課題に寄り添う取り組みとして「みんなの生理痛プロジェクト」などがある。生理痛を経験する女性の約9割以上が何かしらの我慢をしているという調査結果を受け、2023年3月8日、国際女性デーに合わせて「ロキソニンSプレミアムファイン」の発売とともに始動。性別を問わず生理痛への理解が深まることで、生理痛と正しく向き合える社会を目指す取り組みだ。

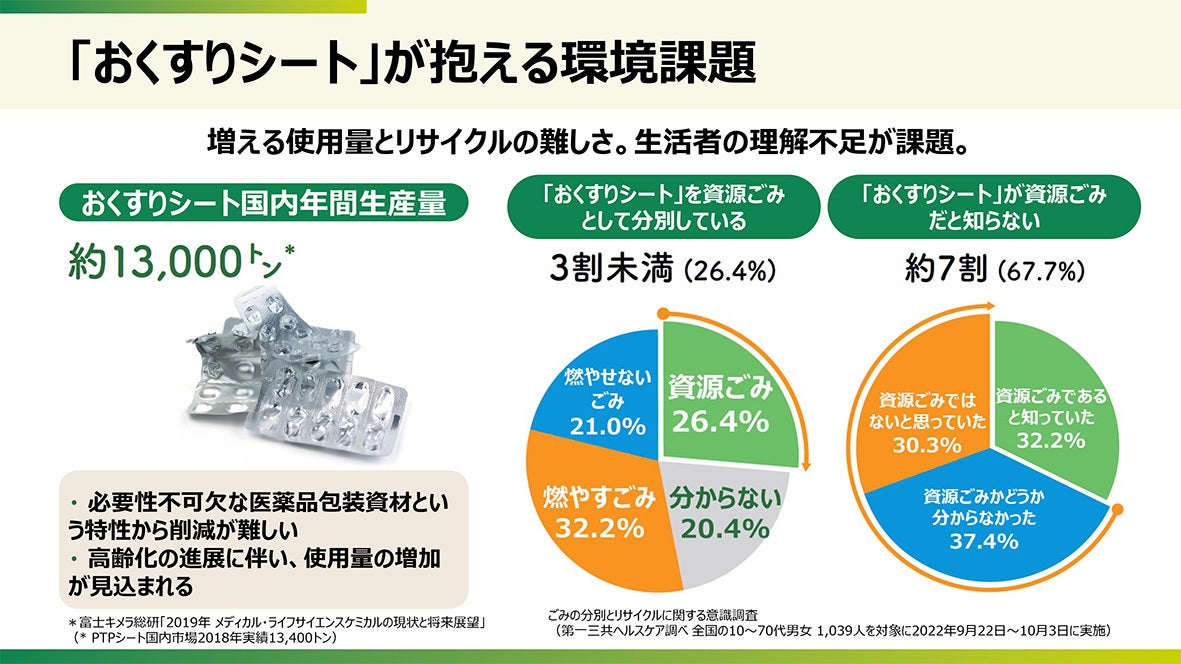

また、「Earth」の取り組みとして注力しているのは、使用済みの薬の包装シート(おくすりシート)を回収し、リサイクル資源として活用する「おくすりシート リサイクルプログラム」だ。おくすりシートは、資源化の仕組みが整っていないためリサイクル資源としての認知度が低く、多くが廃棄されているのが現状。こうした課題と将来的な環境負荷を見据え、2022年10月20日、「リサイクルの日」に取り組みをスタートした。

岩城:横浜市の協力のもと、市内の薬局やドラッグストア、病院、公共施設などに専用の回収 BOXを設置し、購入店舗やメーカーを問わず、生活者の皆さまから使用済みのおくすりシートを集めました。回収したシートはリサイクル処理を経て、ペンやトレーなど、暮らしに役立つ再生品として生まれ変わっています。本プログラムは当初30拠点からスタートしましたが、現在は横浜市内全区で100拠点以上に広がっていて、2025年4月時点で回収量は実に10トンを超えました。

―活動の広がりと次なる展開への期待

反響の多い「おくすりシート リサイクルプログラム」も、次のフェーズに進むことに。これまでは横浜市内のみで展開していたが、2025年の秋以降に 東京都・東大和市でも取り組みをスタートする予定だ。

岩城:ありがたいことに、さまざまな企業や自治体、個人の方々から「協力したい」というお声をいただいていますが、まだまだ課題があるため諸手を挙げて「お願いします」とは言えないのが現状です。そんななか、東大和市のご担当者様から「互いに負担を補いながら、共に新しいチャレンジをしていきたい」という心強いお申し出をいただき、当社としても「ぜひ」と応じる形で取り組みが決定しました。この連携をうまく活用して、他の自治体でも水平展開可能なスキームとして広がっていくことを期待しています。

注目度の高い新施策、「セルフケアアカデミー」の今後の取り組みや展望についても聞いてみた。

岩城:まずは取り組みの周知に力を入れながら数年継続し、学生の皆さんが発信できそうなものを模索しながら土台をしっかりつくっていきたいと思っています。スタートの年となる今年は東京、大阪、福岡、静岡、福井の5校で出張授業を実施する予定なので、まずはそこに注力しつつ、来年はあらゆる面でブラッシュアップしていきたいです。

現在、Z世代のヘルスリテラシー向上のために、楽しく正しく知識を身に付けられる新しいコンテンツも準備中なので、今後も着実に進化させていきたいと思っています。

―サステナビリティ活動の未来と、社員の想い

岩城:まずは新しく立ち上げたサステナビリティサイトを充実させたいと考えています。特に、第一三共グループのヘルスケア部門として、がん患者さんのQOL向上を目指した取り組みを広く周知したいところです。たとえば、抗がん剤の治療などで敏感になった肌のケアに親和性の高い スキンケア製品を医療従事者の方々に案内する活動など、まだ十分に発信できていない取り組みもあります。そうした個々の活動までしっかりと伝えられるサイトにしていきたいと思っています。

サステナビリティ活動の全体を見ながらも、「セルフケアアカデミー」と「おくすりシートリサイクルプログラム」をメインに推進している岩城マネジャー。共に今年度スタートする新たな施策があるため、今も挑戦の連続だと語る。

岩城:なかでも苦労したのがおくすりシートを使ったリサイクル品の開発です。プラスチック素材にはポリプロピレンや塩化ビニルなど複数の種類があるため選別が難しく、成型においても課題があることが分かりました。この課題を解決すべく、プラスチックに別の素材を加えたり、シートを分離せず丸ごと粉砕して固めたりと試行錯誤を繰り返しました。社内の厳しい意見も集約しながら、多くの人の協力もあり、魅力的なリサイクル品をいくつか生み出すことができました。

おくすりシートをお持ちいただいた皆さんに早く還元したい──その想いが、リサイクル品の開発を加速させる原動力になったと岩城は語る。

そもそもサステナビリティ活動は、企業の直接的な利益にはつながりにくいもの。だからこそ、推進するためには活動の意義ややらなければならない理由を丁寧に伝え続け、周囲の理解を得ることが不可欠である。

岩城:そう考えると、当社でこれだけ多くのプロジェクトが進行しているのは、社員一人ひとりが強い想いを持って取り組んでいる証しだと思います。私自身も、これからも一つひとつの挑戦に真摯に向き合っていきたいと考えています。

第一三共ヘルスケアとしてもサステナビリティ活動には大きな期待を寄せている。製薬会社として、生活者のQOLを向上することは当社の使命であり、そのためには、取り巻く社会や地球環境にも目を向け、持続可能な未来を築いていく責任があるという自負がある。

「Wellness for Good」という言葉にも、100年後も人と社会と地球が健やかであり続けるために、私たちが果たすべきことを一歩ずつ実直に積み重ねていくという覚悟が込められている。

岩城が目指しているのは、サステナビリティ活動が“会社の誇り”になること。この活動が、社員一人ひとりにとっての誇りとなるように──その願いを胸に、岩城は今日も、会社の使命を背負って挑戦を続けている。

サステナビリティサイト「Wellness for Good」:

www.daiichisankyo-hc.co.jp/wellness-for-good/

行動者ストーリー詳細へPR TIMES STORYトップへ